「自分さえ良ければいい」犯罪者と一般人の最も大きな違いは、そのエゴの差にある。

たとえば、あなたが洗い物をしてる最中に一枚の皿を割ったとする。普通、こういった場合、「ああ、しまった!」と思って自分の過失について悔やみ、たとえばその皿が他人のものであれば、「申し訳ない」という陳謝の気持ちで所有者に対して謝るだろう。

だが、反社会的気質、いわゆる犯罪者気質の大きな人間であればあるほど、「これは仕方のなかったんだ」「まあ、ばれなきゃいいさ」と考える。つまり、一般社会の中で他者との関係を円滑に進めていくより、自己がいかにこの社会とうまく折り合いがつくよう、「どう生き延びていくか」が基になっている。これは一般人が「社会の中のあるひとり」という考え(常識として)で生きていくのに対し、犯罪者は常に「社会対自分」という単純な数式の中で生きていくという表れでもある。

武装強盗、詐欺、恐喝で長く塀の中にいた犯罪者で実在の俳優、エドワード・バンカーが著した自伝的犯罪小説『ストレート・タイム』は、主人公がかつて自ら培った「社会対自分」の大きな犯罪者的エゴを、いかに矯正していくか自重して苦しみながら、仮出所後にまっとうな一般人の生きる道を希求するか悩むのが冒頭に描かれている。

「ファック・ユー!」と中指をおったてて反社会的活動(ここでは主に犯罪)にいそしむ年齢でもない、自分はそれほどもう若くはない、暴力沙汰もまっぴら、朝起きて糞をしてメシを喰って、仕事に行き、夜はビールでも飲んで明日に備え、近い将来は愛する誰かと出会って幸せな家庭でも築くかな、というささやかな希望を持つというのは、懲役が犯罪者に対する人格の基本的な、かつ前向きな矯正結果であろう。だが、『ストレート・タイム』では一般社会が前科者を拒絶している現実と共に、犯罪者社会は常に一般社会からの落伍者を常にリクルートしており、主人公は結局、その二つの社会のパラダイムに絡め捕られ、再び武装強盗となってしまう。

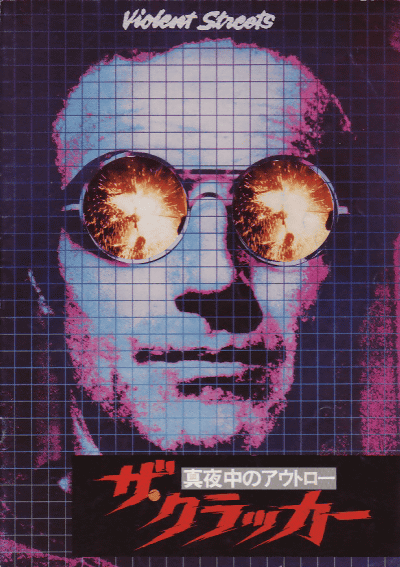

マイケル・マン監督の米・81年作品『ザ・クラッカー/真夜中のアウトロー』では、そんな犯罪者エゴの強烈な主人公フランク(ジェームズ・カーン)が名うての泥棒、宝石専門の金庫破りとして重窃盗を繰り返す。大きなヤマを踏みながら、ひとりも死者を出さない彼の仕事ぶりは闇社会でも有名で、非常にスマートな犯罪者である。世間一般の顔は中古車販売業者、バーのオーナーとして順調であり、四年前に十年の服役を満期で出所した前科者としては順風満帆な人生を送っていると思えるが、私生活は妻に逃げられ、犯罪者時代からのエゴがどうしても消えない(消すことができない)フランクは職場でもコワモテで通していて、従業員たちは常に文句タラタラである。そんな彼が闇社会の仕事と関わっていき、その社会でのルールに従えず、カタストロフィを迎えるという物語である。

先述したE・バンカーの『ストレート・タイム』も78年に映画化(ウール・クロスバード監督・ダスティン・ホフマン主演)されたが、主人公のムショ仲間で不動産業(中古車業だったか?)で、稀有な例として一般社会になじんで成功しているパートタイムの強盗犯(ハリー・ディーン・スタントン)が出てくるが、フランクも同じような例なのだろう。普通一般なら、ムショ上がりでここまで順調であれば、前歴はどうあれ老後も心配なく波風も立てず生きていけるはずだ、と思うものだ。

本作品の監督マイケル・マンは『マイアミ・ヴァイス』や『麻薬戦争』などTVシリーズなども含め、映画『ヒート』や『コラテラル』など犯罪者へのリサーチでリアリズム描写の定評がある。ここで主人公フランクの、ムショ帰りが一般社会で生きていく未来にその足枷になっているのは、彼自身の過剰な自己意識、エゴである。95年の映画『ヒート』では、ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノの競演で評判を呼んだが、デ・ニーロ演ずる強盗ニールの反社会的人格は、パチーノの扮する刑事と決して相互い一体の競合するものではない。それはまったく別物で、パチーノは一般社会の先遣、犯罪に対する我々の先鋭の象徴なのだ。結局、『ヒート』では強盗犯ニールはそのエゴによって破滅する。

クライマックス、フランクはある選択をする。それは映画の文法からすれば、当然の結果というべきであろう。コルト・ガバメントのロングスライド・カスタム(ジェイムズ・キャメロンが『ターミネーター』で使用したハード・ボーラーとどう違うのか?)を携え、誰も望みはしない結末を引き起こす。

それを悲劇であるという判断は観たひとのそれに委ねられるだろう。だが、ラストの多くの爆発シーンは、一般社会になじめず懸命にもがいた一犯罪者の暗い自意識の噴出そのものであろう。