春日通りを本郷三丁目交差点に向かって、漱石の「三四郎」に登場する会堂(チャーチ)のモデルらしい本郷中央会堂、安政4年(1857年)創業の老舗出版社・吉川弘文館をもったいぶるように眺めつつ歩いて行くと、話的に特に起伏の無いままあっというまに最後の目的の店に到着。ここで店の紹介を始めてしまうのも、なんとなく盛り上がらないので、先に三丁目交差点を中心とした本郷の歴史を簡単に。

三丁目交差点を、そのまま春日方面へ渡りながら、北を望むかたちで本郷通りを眺めると、道は一旦下がっていって、菊坂辺りから上りになっています。太田道灌が江戸を支配していた頃、江戸を追放となった罪人は坂を下がったところにあったという別れの橋(小川があった)で放たれ、ここで親戚縁者に見送られたため、そこまでの下り坂を「見送り坂」。

罪人は橋を渡った後の登り坂から振り返りつつ北へ去って行ったため、そこを「見返り坂」と。明治に道を平坦にする前は、坂の勾配はもっと急だったと記録にあります。ここには境界に置かれることの多い刑場や晒し場もあり、本郷は江戸から北の他方への出口的な場所として発展していったようです。

江戸時代に入り本郷通りは中山道と日光御成道をかねる(現在の東大農学部前で分岐)重要な幹線ということで、現在の三丁目交差点周辺も町屋として早い時期から開けて行きます。その交差点角には現在「本郷もかねやすまでは江戸の内」という古川柳が書かれたプレートを掲げたビルがあります。

元禄年間に、この辺りで兼康祐悦という口中医師(歯科医)が乳香散という歯磨粉を売る小間物屋を開いて大変な評判となり、まるで祭りのように客が押し寄せて店は大繁盛。本郷三丁目と四丁目との境を通る横町が兼康横町と呼ばれるほど賑わいましたが、享保5年に江戸大火が起き、かねやすを含む本郷・湯島一帯も被害に遭ってしまいます。当時都市行政を担っていた大岡忠相は、防火対策として江戸町火消しいろは四十七組を設置すると同時に、町家に防火能力の高い瓦屋根と土蔵造りを推奨する政策を打ち出し、かねやすもこれに従う形で建替。しかし、かねやすまでは、そのように瓦屋根・土蔵造りでの再建と建替えが進んでいったものの、ここから北の本郷通り沿いにはそれまで通りの茅葺き、板葺きが続いていたようです。

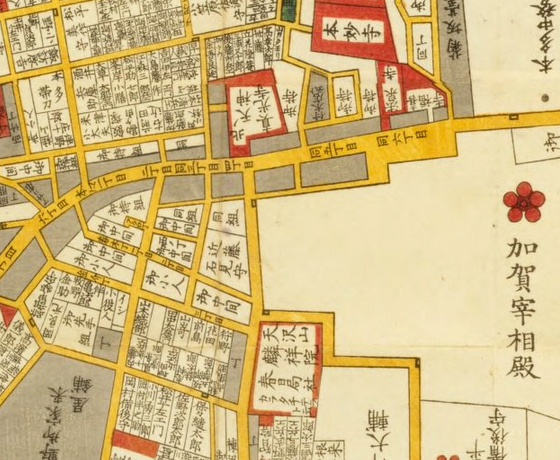

そのため、江戸っ子の間に目立つ大きな土蔵造りのかねやすを江戸の境目とする認識が固定化していきました(実際の江戸町奉行支配は駒込辺りまで)。江戸市中の町境に作られた木戸もあったらしく、道灌の頃からの「境界」としての位置付けは変わらなかったわけですね。かねやすは年配の女性向けの洋服・小物を売る店として現在も営業しています。今のかねやすは家賃収入でやっていけてるのか、いまいちやる気があるのかよく分からない店なんですけど。なお、切絵図にあるように、のちの春日通りは真光寺が遮るようなかたちになっており、十字路ではありませんでした(江戸防備上の理由かと思われます)。

明治に入り、近代化を急ぐ政府が東京帝国大学という欧米文明の「配電盤」を旧加賀藩邸跡に創設すると、ここ本郷は「立身出世」を目指す若者達と多くの知識人達が集まる新文化の中心地となります。ちょっと近隣に住んでいた文人だけ名前を挙げていきますと、尾崎紅葉、坪内逍遥、正岡子規、樋口一葉、森鴎外、石川啄木、若山牧水、島崎藤村、高村光太郎、二葉亭四迷、宮沢賢治、川端康成、と出てくる出てくる。明治末から大正には名編集者として著名な滝田樗陰が在籍する中央公論社も本郷にありました。

当然、彼らが贔屓にしていた店もいろいろと。森鴎外一家が常連で、マカロンやチョコレート、葉巻などの販売もしていた喫茶室・青木堂。川端康成との間で恋愛から婚約、そして破談という「非常の手紙」事件を起こした伊藤初代がいたカフェ・エラン。そして宇野千代が給仕女として働き、前出の滝田樗陰や芥川龍之介、久米正雄、今東光と知り合うことになった西洋料理店・燕楽軒。さらに、谷崎潤一郎や竹久夢二など多くの文化人が利用し、大杉栄が愛人に刺された後に身を隠していた菊富士ホテルなどありました。ラジオやテレビのない当時の文人達は先端を行くある種のスター(しかも内実のある)であり、彼らが集まる本郷も同様の憧れを持って見られるような街だったわけです。

さて、今回紹介する店も数々の文人墨客に愛され、森鴎外や夏目漱石の作品にも登場する店なんですが、かねやす前から湯島方面を眺めると、その店の何やらくすんだ看板がしっかりと見えます。その看板には「江戸銘菓 藤むら羊羹」。

藤むらの起源は、練羊羹の元祖といわれる京都伏見の駿河屋(当時は鶴屋)に肩を並べられるような羊羹をつくるよう、加賀前田藩始祖である前田利家が家来に命じたことに端を発しています。天正17年(1585年)豊臣秀吉が聚楽第で諸大名を集めたときに駿河屋の練羊羹を自慢したらしく、それがおもしろくなかった利家を含む一部大名が、秀吉の鼻を明かそうと羊羹作りを始めたようです。このことは火坂雅志が『羊羹合戦』という作品にしていますので、是非お読みください。

さて、実際に羊羹を開発することになったのは、加賀前田家城下町・金沢で金物屋を営む千利休の門弟であった茶人・金戸屋(姓ではなく屋号。かねと印は看板に残っています)忠左衛門。苦心の末、三代目利常の代である寛永3年(1626年)になって、ようやく製造に成功し、利常から「濃紫の藤にたとえんか、菖蒲の紫にいわんか、この色のこの香、味あわくして格調高く、藤むらさきの色またみやびなり」との絶賛を受けます。忠左衛門は帯刀を許され、羊羹の味に因んで「浅香」姓を賜って、藩の御用菓子司に。その後、宝暦4年(1754年)に十代重教の江戸出府に従い加賀藩邸前に店を移転。この時に羊羹の色に因んで「藤村」に改姓。店の屋号も「藤むら」とします。

ちょうど練羊羹が高級菓子として浸透していった時期でもあり、藤むらもそれに合わせて、歌舞伎「盲長屋梅加賀鳶」や落語の「寝床」「茶の湯」「禁酒番屋」などにも登場するような江戸を代表する羊羹屋となっていきます(余談ですが、現在羊羹で有名な赤坂に本社がある“とらや”は明治維新後に京都から進出してきたお店です)。そして、明治に入ると本郷に集まってきた文人達が作品の中で「藤むら」取り上げ、その名はさらに高まることになります。

夏目漱石「我輩は猫である」の資産家・金田夫婦の依頼を受けた鈴木が苦沙弥を口説くところに迷亭がくる場面。

~噂をすれば陰の喩に洩れず迷亭先生例のごとく勝手口から飄然と春風に乗じて舞い込んで来る。

「いやー珍客だね。僕のような狎客になると苦沙弥はとかく粗略にしたがっていかん。何でも苦沙弥のうちへは十年に一遍くらいくるに限る。この菓子はいつもより上等じゃないか」と藤村の羊羹を無雑作に頬張る。

『草枕』の羊羹賛美の描写も、藤むらの羊羹を指してのものだと言われています。

菓子皿のなかを見ると、立派な羊羹が並んでいる。余はすべての菓子のうちでもっとも羊羹が好物だ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに青味を帯びた煉上げ方は、玉と蝋石の雑種のようで、はなはだ見て心持ちがいい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、青磁のなかから今生れたようにつやつやして、思わず手を出して撫でて見たくなる。

自らをモデルした『我輩は猫である』の苦沙弥もジャムを毎日舐めていましたが、漱石は甘いものが好きということは知人達の間でもよく知られていて、藤むらの羊羹を手土産に持ってくる友人もいたようです。また、妻・鏡子の口述による『漱石の思ひ出』(岩波書店)に胃が悪い漱石のため羊羹を隠すエピソードがあります。漱石、晩年は糖尿に苦しむことになるんですけど。

森鴎外の『雁』の中には羊羹ではありませんが、藤むらの田舎饅頭が何度か登場します。

お玉は小鳥を助けて貰ったのを縁に、どうにかして岡田に近寄りたいと思った。最初に考えたのは、何か品物を梅に持たせて礼に遣ろうかと云う事である。さて品物は何にしようか、藤村の田舎饅頭でも買って遣ろうか。それでは余り智慧が無さ過ぎる。世間並の事、誰でもしそうな事になってしまう。

鴎外は饅頭をご飯に乗せて熱いお茶をかける饅頭茶漬を好物としていたと小堀杏奴『晩年の父』(岩波文庫)にありますので、おそらく藤むらの饅頭でもそれをしていたんでしょうね。この饅頭は羊羹同様に知られていて、練羊羹にちょっと手のでない江戸っ子はこちらで藤むらの味に親しんでいたようです。

このように文豪に愛され、“江戸銘菓”の名に恥じぬ歴史を持つ藤むらが現在どうなっているかというと~。

シャッター締りっぱなしです。すでに1990年代の半ばくらいからこのような状態だったようです。何度かシャッターが開いているのを見ましたが、窓の向こうにブルーシートがべったりと貼られて中が見えないようになっていました。2005年くらいから数年間、予約のみ受付というかたちで羊羹の販売のみ復活していたようですが、現在は常連のみの予約販売だけ続けているらしいとの噂。少数の生産は続けているとはいえ、10年以上店を開いていないわけですから、ほとんど廃業状態といってしまっていいでしょう。

こうなってしまった事情に関しては、「東大卒の店主は元々継ぎたくなかった」「不動産があるので店に執着する必要はないと考えている」「息子三人も東大に行き、継ぐ気はないらしい」という話が聞こえてくるのですが、いずれにせよ、店として代替わりに失敗したという辺りのようです。まぁ職人さんに名を継がせることもできたわけで、キツイ言い方をすると、学問道楽で名舗潰したというか。数年前に店主が亡くなったという話も聞きますし(予約での販売が中止となったのはこの辺の事情か?)、安土桃山時代の羊羹戦争に起源を持つ藤むらは風前のともしびと言ってもいい様な状況なわけです。

明治期の本郷を「配電盤」だったと書いた司馬遼太郎の著書に『アメリカ素描』(新潮文庫)という本があります。その中で、アメリカ人に「日本で、たとえば銀座にあるような一流店舗の子供が東大を出たりすると、役人とか大会社の社員とかになりたがるが、あれがよく分からない」と問われた司馬が「かれらはサムライになりたいんです」と答える箇所があります。

続けて、江戸時代に武士達のほとんどは貧しかったが、牧民官であることと教養を持っているということで誇りを持ち、信じがたいほど汚職の少ない社会を作った。そして、経済を実質的に握っていた商人達も、それを見てお侍さんはえらいと、階級や身分よりもむしろ形而上的なものへ心をゆだねている人間への尊敬心に似たものをもっていた。そういう風は、明治後“新士族”である役人に受け継がれたんだと説明します。

この話、そのまま現在の藤むらの現状への説明になりますよね。我々社会の問題でもあるんですけど、“新士族”を生み出す場所であった本郷で、藤むらが代替わりに失敗したというのは、象徴的と言うべきなんでしょうか。

東京都文京区本郷3丁目34−6

というわけで、幻の逸品となってしまった藤むらの羊羹。そんなこんなで、自分も食べたことがありません。状況的に作るのが難しいといっても、常連のみなんていやらしい売り方は、どうも好きじゃないですし、予約のみ復活したときに機会が無いわけじゃあなかったんですが、ただ食べたいということではなく店で買いたいわけです。まだ看板が下ろされていないことと、店の前がいまだに綺麗に片付けられていることに希望を持ちつつ、キチンと営業が再開されるのを、もう何年も待っています。しかし、この先、その機会が来るのかどうか。

一点気になったのは、つい最近になって、以前あった「内装工事のためお休みさせて頂きます。」という看板が撤去されたこと。

それが藤むら復活のよい前兆であることを祈りつつ、この辺で筆を置くことにします。

なんだか、何か最後は寂しい締めとなりましたが、三店舗紹介してきて、やはり“続ける”ことは難しいんだなぁと思う次第。老舗の紹介はこれからもちょこちょことやってその辺を探っていこうかと思います。今度は明るく、軽くと。

2011年8月29日・追記

ちょっと前に引越しのように荷物を運び出していて、なんだろうと思ってたんですが、今日見たらガス・水道のご案内がドアに…。

これって空き家になったってことですよね。こりゃ駄目かもしれませんね。

2014年1月20日・追記

文中に出てくる駿河屋が倒産したようです。

老舗和菓子メーカーの駿河屋(和歌山市)が17日に和歌山地裁に民事再生法の適用を申請し、 保全命令を受けたことが分かった。負債総額は約9億円。営業は続ける。

2003年に当時の社長らが架空の第三者割当増資を行ったとして、04年に逮捕、起訴される事態になり信用が著しく悪化。売上高の低迷で赤字が続き、資金繰りに行き詰まった。

とのことです。

2014年8月7日・追記

すでにコメントをいただいていますが、店舗(であったトコロ)の看板が全て撤去されました。

ちょっと前から前庭の植木が抜かれて、隣の三原堂さんの駐車場のようになっていたんですが、土地・建物を購入されたんですかね。

いずれにせよ、藤むらの復活は絶望的になったと言って良いでしょうね。

2024年6月25日・追記

この記事を出して10年以上経つのですが、本郷も随分変わりました。

地価上昇によって、ちょっと空き地が出来るとマンションになってしまうという東京全体の問題もありますが、本郷という地域的な問題としては、以前からあった東大による学生の囲い込み(コンビニ・カフェの設置、食堂の拡充等)が、さらに進んで外にほとんど出なくなってしまったため、周辺地域の商店~どちらかと言えば古来から続いているものから閉じているといった辺りでしょうか。正直、当時藤村の事を聞いた店も結構無くなりました。目立つ処では近江屋洋菓子店が無くなって、大学生しか入れない差別カフェになってしまったり。

ただ、学生の囲い込みは東大だけの話ではなく、東京の学生街というものの終焉といった感じがします。

今回の追記は、記事を出してからの間、古本や古雑誌を漁った中に、いくつか藤村に関しての情報があったので、それを記しておこうかと思います。

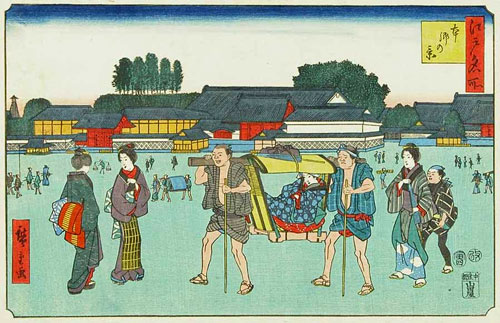

以前、神保町の洋菓子店「柏水堂」(こっちも無くなっちゃったんですが)の紹介記事を書いた時に、『味なもの』(1954年発行)という名店紹介的な本からの引用をしたのですが、後で読み返したら藤村の項目がしっかりとありました。担当者は画家で陶芸家の硲(はざま)伊之助。なお、上の画像が当時の藤村。「明治から大正を東京で育ったわれわれには“ふじむらの羊かん”や“きみしぐれ”は親しみ深いものなのだ」とか「上方から来た虎屋や駿河屋よりはるかに当時の庶民生活に染み込んでいたものなのだ」と東京における藤村といった辺りを紹介していき、現当主という“藤村君”に羊羹作りを見せてもらった後~大変気になる情報が書いてありました(移転の話もコメントでいただいていたので追加)。

以前の店は名からして日蔭町という東大のレンガ塀にそって屈折した裏通りにあって、もの静かな昔風の構えだったが、戦後は本郷三丁目の交差点に出てきて洋風の店になってしまった。

藤村君は十五代目だそうだが、若く優秀なジャーナリストで商売の方は専らお母さんにまかせている。<中略>こういう伝統的なメチエが失われていくことに内心不満を感じている私は、

「どうして君がやらないのです」

と、聞いてみた。

「あまり商人じゃないものですから…」

と、この江戸っ子は頭を掻くのであった。

なるほど、この人が「継ぎたくなかった跡取り」なのか。というか「お母さんにまかせている」って、ほぼ継いでないじゃん。それじゃその後も継ぐ気にならず、あぁなるわなと~しかし、コメントを頂いた情報とちょっと時代的に違うような~とか考えてつつも、別角度からも情報無いとどうにもならないな~と放置していてしばらく経った頃、なんとなく見てみた80年代のふるさとの名菓集的な雑誌にその人と思われる人の写真が載っていました。

と、これで藤村昌弘という名前が判明。どういうわけか藤村は広告等をほぼ出しておらず(後で理由が判明)、そういった和菓子方面の本からでは情報は出てこなそうだったので、経営者としてビジネス系の本や雑誌に何か載っているのではないかと、ちょこちょことその手の本を漁っていたところ、70年代出版の老舗に経営を聞く的な本に同氏へのインタビューがありました。が、なんとこの藤村昌弘氏は十六代目でした。

続きも続いたり十六代目の当主の藤村さんは実は東大法学部出身のエリート。

横浜正金銀行、信越化学工業に勤務ののち、三十年に家業を継いだ。

「次男坊の私がまさか藤村ののれんを背負うことになるとは、とても思っていませんでした。兄が朝日新聞にいて後を継ぐ気がないもので…マァ、小さい頃から、お菓子を作るのを見ているし、ウチには何十年もつとめている腕のいい職人さんがいることだし、と思って一肌脱ぐ気持ちになったんですがね…」

ジャーナリストの人、結局継がなかったんですね。この十六代目は前歴の経験も活かしつつ、堅実で職人を大事にする経営を行い、本郷の本店の拡充(ビルへの建て替え)だけでなく、デパートへの出店も増やすなど、むしろ藤村の名を高めて、確かにビジネス本や雑誌に取り上げられるような~経営者として申し分がないような当主だったようなんですが、どうもこの方の後が~のようですね。コメントで藤村でバイトをしていたという方が接した“旦那さん”はこの十六代目なんでしょう。どうも自分が近所で聞き取りした話は代がゴチャゴチャになっていた部分があるようです。しかし、ここまで順調な経営だったのが、次の代で急速に縮んでしまったというのが、ちょっと分からなくなってきます。もしかすると、縮んだと思われる時期がバブルからその崩壊といった辺りなので、何かそういった部分でのトラブルもあったのかなと思ってしまいますね。ハッキリとしない廃業の仕方もそうですけど。

藤村の建物がそのままになっている理由ってのも、代替わりの経緯のややこしさと共に、そういったトラブルが後を引いての相続問題なのかもしれません。

いずれにせよ家訓が守られないような事態が起こったのは間違いないでしょうね。宣伝しないってのも「宣伝せざれば売れざるもの売るべからず」っていう家訓があったと。情報が残りづらいわけです。

上の店内写真、ディスプレイされている白い饅頭が森鴎外が好きだった「田舎まんじゅう」かと思われます。

黄味しぐれのカラー写真は見つけることが出来ました。

初代当主が藤村で修行をしていたという甘味処・竹むらの記事を追加しました。

神田須田町(旧連雀町) 甘味処「竹むら」 カフェブックマーク

湯島・本郷散歩 老舗和菓子屋 壺屋総本店(壺々最中)編に戻る

日暮里・根岸 羽二重団子 江戸東京団子三番勝負 天の巻

東京スカイツリーライン・向島 言問団子 江戸東京団子三番勝負 地の巻

すっかり、存在を忘れていました。50年ぶりぐらいで聞く名前です。懐かしい。35年の外国暮らしでもありますし。藤むらと言うのは、三原堂とともに、甘党の祖母のお気に入りの店でした。戦前は、羊羹は、ここと虎屋と決まっていました。私は、戦後生まれなので、本郷にあった家の事は、知りませんが、旧住所では、本郷神明町という表記の所で、住んでいたときの我が家は、お得意さま?だったようです。東京大空襲で焼け出されて以来、そこには、住まず、母と祖母は福島に疎開、父は、勤務先の逓信病院の職員寮に仮住まいだったようです。私は、愛知県で育ちましたが、おりにふれ、祖母や、母が、藤むらのお菓子の話をしていました。老舗が、段々に消えていくのは、寂しいですね。とは言え、私は、あまり知らないのと、両親も数年前に、100歳近くで、亡くなりましたので、それを、惜しんで悲しむ人も、既に、逝ってしまったということですが・・・。全てが、遥か彼方へ・・・〜〜〜。

本郷三丁目の藤村ですが・・・

2014年7月に入り、看板等を外しました。

単なる雑居ビルになりました。

追記します

藤村ビル

取壊しするそうです

業者が囲いしていた

藤むらのことを探していてここにたどり着きました。実は私は45年ほど前、藤むらでバイトをしていたのです。菊坂のあたりに下宿していた私はアルバイト募集の張り紙を見て応募しすぐに採用になりました。もちろん漱石で有名なお店ということは知っていました。アルバイトの仲間は3,4人いてみな若い女性でしたがひとり中年のj女性がいらっしゃいました。お菓子を並べているケースの奥に入ってもほんとに小さな空間で、さらに奥に入るとおじいさんが一人、大きな鍋の前でもくもくとあんこを捏ねていました。その方が伝統の味を守る大切な職人さんだということはみなの雰囲気でわかりました。おかみさんは50前後でほっそりした色白の美人。少し神経質そうですが中身は暖かいいい方です。旦那さんは色黒の太った気さくな方。そして若い息子さんはお母さんそっくりのやさ男でした。ちょっと我儘坊ちゃん、という感じでおかみさんも旦那さんも困った跡継ぎだという口ぶりでした。(その息子さんが将来藤むらの伝統を壊してしまった張本人でしょうか・・・)つまりアルバイトの女の子をまぜて家族でわいわいやっていたのです。

柏餅の季節になると、どこか契約してるおうちから柏の葉をもらってきました。隣にもちょっと格の落ちる和菓子屋さんがあったのですが、ある日奥さんが息子に「ちょっと隣でいくらで売ってるか見てらっしゃい」と言って見に行かせ「45円だよ」というと、「それならうちでは70円でも売れるわね」と言ってすんなり70円に決まりました。

あるときは息子さんが何かのポスターを貼るとき、ぐるりとセロテープを贅沢に使っているのを見て、旦那さんが「今どきの跡継ぎはこれだからねー」とこぼして見せていましたが、かなり甘々な感じでした。夕方店じまいするとき和生(ねりきりのこと)が売れ残ると、皮とあんこを別々に剥がしてあんこだけはまた御釜で練り直すのです。

それを奥さんと一緒にバイトの女の子たちがたのしくおしゃべりしながらしていました。まだいろいろ思い出話はありますがこのへんにしておきます。藤むらにもそんな時代があったこと、ちょっとお話しさせていただきました。

貴重なお話ありがとうございます。

今日は、こういうコメント欄に辿り着いた不思議を感じます。私の場合は、藤むらという名前を思い出したくて検索しました。忘れかけていた名前なのですが、高度成長期の東京で、当時15、16歳でしたが、自分の母が「江戸と東京、趣味の会」という趣味の美食会に参加していたので、羊羹は藤むらが何といっても一番美味しいと言って。住んいたのは目黒なので本郷は遠かったので、自分の記憶にあるのは、て折箱も綺麗でしたが、少し素朴な手作りな感じでした。それでも、藤むらの羊羹が一番なんだ。。というお話が子供の私の頭の中に入って来たのは、味の三田会とか、色々美食家の人々の風評からでした。多田鐡之助さんという作家さんが中心でしたが。。。

藤むらは本当に無くなってしまったんですね。

残念です。

私は先天性の病気で5歳から小学校3〜4年生まで毎月のように東大病院に通っていました。病院に行くのに丸ノ内線の本郷三丁目駅を使っていたので、藤むらの大通りを挟んで斜め前ぐらいにある東大の裏口から東大の敷地に入っていました。そして帰りに、検査などがんばったご褒美として藤むらで生の和菓子を買ってもらっていたんです。

皆さんは『羊羹』に言及しておられますが、こどもだった私の大好物は『きみしぐれ』でした。あの味が忘れられませんで、大人になって広島県に赴任してからも帰省の折りに買いに行っていました。店内の入って右側の壁に武者小路実篤さんの色紙が飾ってあって『ふじむらは父の体内にいたころからの味』というような文が書いてありましたよね。文豪とは知りながらも『このおじさんうまいこというなぁ』と子ども心にいたく感心した覚えがあります(生意気ですね)。

藤むら,なくなってしまったのですか…。1988年に学校を出て就職した時,それまでいろいろお世話になった方々にご報告を兼ねて藤むらの羊羹をお送りしました。思った以上の出費になって,就職1ヵ月目に父から借金したこと(笑)を懐かしく思い出します。その父も8年前に他界しました。残念ですが,私もしょっちゅうここでお菓子を買っていたわけではなかったなぁ,と思うこの頃。

コメント15年ほど前になりますか、一度食べました。その時も注文販売だったものを先輩から別けてもらいました。確かキャンディーズの藤村美樹ちゃんの実家ではないですか!!

今から30年近く前、営業のテリトリーが本郷~湯島地区でした。ここ「藤むら」は私のユーザーさんでしたのでちょくちょく訪問してました。お店にはひっきりなしにお客さんがこられてて忙しくされてましたねぇ。私も帰郷の際はこちらの羊羹を手土産してました。

店主の方はその当時も結構ご高齢でしたが聡明な方で、世間話を交わしたことが思い出されます。本郷三丁目~櫻田神社~龍岡門界隈…本郷3丁目交差点には当時は富士銀行なんてありまして給料の口座を作った思い出があります。

今でも、大塚から錦糸町への都営バスに乗る機会がありますが、「藤むら」の看板が無くなったことは寂しく感じます。あの味は何処かでこの先味わう事が出来るのでしょうかねぇ。

藤むらの羊羹、数回でしたが味わいました。上品で美味しかったです。休みかと思って、何度も行ったのですが、残念です。他に比較できるような羊羹はありません。

一度お土産の持って行ったら、羊羹嫌いな子が、これだけは美味しいとパクパク食べてくれたことも。

因みに、ググると出て来る、松本の和菓子屋、藤むらは全く関係ありません。行ったときに聞いてみました。

普通に葛切りとか美味しいですが。

僕の勤めていた会社は藤むらの近くにあったので、お客様を訪問する歳に手みやげとしてここの羊羹を持って行きました。私の頃はもう店は閉じていて、常連さんのみ電話で注文を受け付けていました。それを受け取りにゆく、若いOLさんはお土産に小さい羊羹を貰ってきて喜んでいました。

藤村、なくなってしまったのですね。残念です。

1981年〜84年くらいにこの近くに住んでいて、

何度かモナカを買ってもらった覚えがあります。

あんこの密度がみっちりしていて、

重量感のあるおいしい羊羹でした。

本郷弥生交差点近くにあった「天王」というあんこ屋さんも

なくなってしまいましたね。

店頭で天然の鯛焼きを売っていて、

尻尾まであんこの入っていておいしかったです。

このお店の娘さんが小沢一郎と同級生で、

お孫さんが有名な作家になっていると聞きました。

現在80歳の誕生日を過ぎて半年の老人です。名古屋に住んでいます。加賀藩の始祖・前田利家が育った荒子城(現在は神社)の町内で育ちました。18歳から26歳まで、東京で暮らしました。18歳の時、上野松坂屋でお中元のアルバイトをしました。瓶ビール一ケース配達すると30円になりました。木造の東大病院に何度か配達しました。同じ30円なら大塚の六義園当たりのお屋敷に配達するよりイージーな配達先でした。昭和35年頃の標準的なアルバイト料は8時間で350円~500円でした。池田内閣の初めでアルバイトを変わるたびにバイト料が上昇しました。藤村は普通の和菓子屋で、丁寧に職人さんが造られていました。名物の羊羹は日本放射線【のちの東芝メディカル)に勤めていた親戚の人に何度か頂戴しました。名古屋の<美濃忠の上り羊羹>ににた食感のように記憶しています。虎屋の羊羹より小豆の風味が残る味わいでした。東大病院の看護婦さんの綿ブロード生地のシュミーズ姿が18歳の青年・少年?には艶めいて見えました。夏の初めの頃です。

実家が本郷にあり、本郷で生まれ育ちました。結婚を機に本郷を離れましたが、高齢の母は今も本郷に住んでいます。甘いもの好きの祖父が、生前、藤むらが大好きで、毎日のように藤むらの和菓子を食べていたので、私もよく買い物に行きました。一番好きだったのは「しぐれ」、他には「きみしぐれ」、季節感のある「上生菓子」も記憶にあります。

祖父は、藤むらのご主人と同じ年に他界しました。もう20年以上になります。閉店に至った理由はいろいろあるのでしょうが、あの懐かしい「しぐれ」に、もう一度、会いたいです。

戦前生まれの母の話ですが、藤むらが今の場所になったのは戦後のことだそうです。以前は、今の藤むらの場所から春日通りの向かい側の狭い通りを入っていったところにあったそうです。当時は、日陰横丁と言われていました。この界隈は東京大空襲の被害に遭い、日陰横丁にあった藤むらも焼け出され、戦後、現在地に移転したようです。

何となく検索しててここにたどり着きました。グーグルで検索するとお店やビルなどは勿論営業していないけどまだ残っているのですね。隣のかくが落ちる和菓子屋さんもまだ有るようです。仕事で近所に行ったら立ち寄ってみます。