うっかり続けることになってしまった五社英雄映画を語るシリーズ第二弾は『吉原炎上』である。

と、今回は映画の舞台が吉原遊廓というそれ自体がまな板の上からはみ出る大きなアオブダイのような難物であるため、まずコイツの図体を切り分けて片付けからじゃないと映画そのものを俎上に乗せることができない。その吉原遊廓ってことから万人がイメージするのは、おそらく江戸ブーム的な流れで書籍も多数出ている綺羅びやかで幻想的な江戸時代のそれではないかと思う。しかし、映画『吉原炎上』は明治の頃の吉原遊廓が舞台。では明治時代の吉原遊廓がどんな状況に置かれていたのか、まずはこの辺りから最初に包丁を突っ込んでいこう。

幕末の動乱とその後の為政者の交代は吉原遊廓にとってもそれなりに大きな出来事ではあったももの、あくまで外の世界のアタマが挿げ替わったという話で、“東京”にやってきた田舎出身のアタマ連と彼らに寄生する起業家達はすぐに吉原に夢中になり以前同様に~いや、それなりに行儀の良かった以前のアタマ連よりものめり込み、辛気臭かった江戸期末期よりも街の景気やら何やらは大きく上昇していくことになる~。そんな維新後の滑り出しも順調だった吉原だったわけだが、明治5年(1872年)10月にその得意客であるはずの新アタマ連から突如として鉄槌が下されることになる。太政官達第295号「芸娼妓解放令」である。

この「芸娼妓解放令」、上っ面では借金によって事実上売買されていると同様の娼妓達を救うため借金を棒引きにして遊廓から解放するっていう内容なわけだが、問題はいきなりそれが出された経緯だ。この年、清国人苦力を満載して横浜港へ入港したペルー船籍のマリア・ルース号から一人の苦力が逃げ出し近くに停泊していたイギリス船に救助されるというマリア・ルース号事件が起きる。イギリス側からすべての苦力の救助を要請された日本政府は法的手続きを踏んで国際裁判を開き、事実上の奴隷契約(書類上は移民契約だった)は無効であるとの判決を出すわけだが、問題はその審議中にマリア・ルース側弁護士が行った「奴隷契約が無効というが、日本国内では同じく事実上の奴隷契約を結ばされている娼妓達がもっと悲惨な生活をしているじゃないか」という反証である。当時の日本政府が一つの大きな目標としていたのは不平等条約の改正なわけだが、相手の欧米列強諸国は自分たちの植民地主義や奴隷制度は棚に上げ、“文明国”でなければ(にならなければ)相手にせずと、日本側からの交渉をことごとく袖にしていた(裁判と同時期、岩倉使節団がアメリカ・ヨーロッパで散々袖にされ中)。マリア・ルース側弁護士が行った日本の“野蛮”の指摘は条約を改正せんと“文明国”を目指す立場の日本政府からすると隠しておきたかった痛いトコロを晒されたわけで、慌てて「芸娼妓解放令」を出すことになったというわけなのだ。

吉原は維新後早々に対外的にも国内的にも“文明国”目指し坂の上の雲へと向かう日本に残った“野蛮”と認定され商売を続けられなくなってしまったのだ。では、いきなりに“解放”ということで吉原からおっぽり出された娼妓達はどうなったかというと、代わりの仕事があるわけでもなく、当然のように生活困窮の果てにより悲惨な私娼に堕して街角に立つことになる。この流れは流石にマズイと思った政府側はここでウルトラCを繰り出す(妓楼主側の陳情もあったようだ)。既存の妓楼は貸座席としての登録する届を出し、その貸座敷内で政府の許可を受けた娼妓が個人の自由意志で客を取るのは構わないとしたのだ。自由意志だから奴隷労働じゃないんだよっていうわけだ。上手いこと考えたもんだが、政府もバカではなくこういったものは禁止しても無くならないということをよく理解していたのだろう。こうして、吉原(というか娼妓制)は業態を変えてなんとか存続していくことになるのである。引き換えに江戸的な情緒はこの時に大きく失われることになるわけだけど。

歪なカタチではあるものの存続することになった吉原には主に二つのめんどくさい方面から圧力が加えられることになる。まず一つは、この吉原の“野蛮”を文明化せんと制度そのものの廃止を目指すキリスト教勢力を中心とした西欧文明至上主義者達。そしてもう一つは維新によって職を失った没落武士達のルサンチマンをベースに形成されていったマスコミである。その後、彼らによって娼妓がケア無しに“解放”されて私娼というより悲惨な境遇へという自己満足的な廃娼運動が続くことになるわけだが、明治期の吉原に何か暗い印象(この映画もそうなんだけど)が与えられているのは彼らによるプロパガンダという側面が大きい。

明治期に娼妓達だけがそんなに悲惨な境遇だったのかというとそれは嘘っぱちである。彼女たちの生き様を描いた樋口一葉女史の方が貧しさの中で結核となりとっととおっ死んだように、当時の庶民は皆等しくギリギリの生活をしていたのだ。悲惨といったらむしろ『女工哀史』で告発されていたような富国強兵の尖兵として最低な労働環境の中で働かされていた女性達の方が状況的には酷かったと言える。吉原の娼妓の栄養状態はまともな方、というか良い方だったようだ。では何故娼妓制がターゲットにされたのかというと、女性は家庭に帰れというマッチョな家父長的富国強兵思考、セックス嫌悪といってもいいキリスト教的純潔主義、西欧文明へのコンプレックスにまみれた進歩主義、この三者を体制変革(構造としての貧困の解決)という危ういところへ向かわないカタチですべからく慰撫できる格好のスケープゴートだったからである。彼らのような“外聞”が行動の指針になっているような人間は今も政治や文化の場で多く見ることが出来るわけだが、これは明治維新からそこへと“出世”していくのは基本コンプレックスを抱えた“田舎者”という体制が続いているからである。

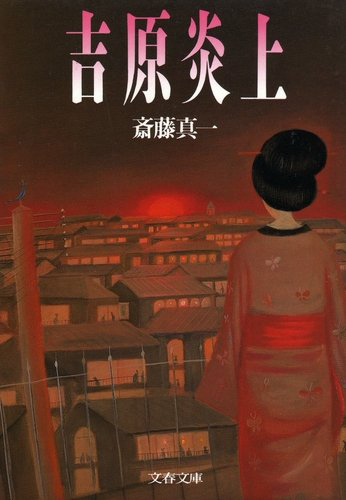

さて、この流れでふれて置かなければならないのがこの映画の原作の『吉原炎上』だ。画家の斎藤真一が吉原の娼妓だった養祖母のことを母から聞き、それを絵草紙としてまとめたという体裁の本である(元のタイトルは「絵草紙 吉原炎上―祖母紫遊女ものがたり」)。まぁなんというか上で指摘したような“悲惨な娼妓”史観丸出しな内容で“苦界”やらのキーワードを中心にしてそういうエピソードが満載な内容なわけだが、あとがきまで読むと養祖母の話の中に「苦労話が一つもない」のでそういうトコロは空白のものとして(資料を元に)創作したと書かれているのである。作り話なのかよ!どうもこの斎藤真一という人物、出している本も絵の画題も“かわいそうな女性”というファンタジーで統一されており、原作の『吉原炎上』はそういうものの上に史実っぽく乗っかっているある意味ズルイ作品なんである。一見ドキュメンタリー的連帯かと思ったら、ワイドショー的同情だったという。この下衆な辺りがこの本が売れた理由だろう。

と、ようやく映画の『吉原炎上』までたどり着いたわけだが、ではその映画はそういう歴史や原作を踏まえた内容になっているのかというと、一応お約束的になぞってはいるものの流石五社英雄作品だけあってそんなの知るかとばかりに見事にブッチギられている。女たちが叫びオッパイがうなるという「どぐされ吉原商業高校女子バレー部・エクストリーム編」といった感じのスポ根肉弾映画といった仕上がりになっているのである。すいません言い過ぎました。でも外れちゃいないんだ。

んなことになっているので、この映画で脚本構成(体調を崩して最終的に脚本を仕上げたのは中島貞夫)を担当した笠原和夫からは「ドラマ性が把握出来ない人」「必要以上にハイテンションにさせちゃうから困っちゃう」なんて言われちゃったりするわけだけど、それだけに前回の取り上げた『鬼龍院花子の生涯』よりも五社英雄の演出手法がハッキリと分かりやすい。

それは近代映画の演出法からは外れたハイテンションな叫びの果てにカタルシスを引き出そうとする大衆演劇的演出法である。娘である五社巴が書いた五社英雄本『さよならだけが人生さ』には、評判になった名取裕子と二宮さよ子のレズシーンでは、まず五社英雄自らが助監督と組んず解れつ足まで舐め、西川峰子が蒲団部屋で「噛んでーッ!」と叫ぶのシーンではやはり自らズボンを捲し上げ、胸を掴みながら叫んで演技指導したとあるが、まぁホント映画演出っていうよりはバレー部の筋肉指導というかなんというか。ビートたけしがこの映画のことを「オッパイ出して叫ぶだけなら牛でもできるだろ」みたいなことを言っていたが近代映画作家からの視点ということでは実にまっとうな意見である。

では、この映画が面白くないのかというとそれは違う。五社が目指した演出はそれなりに成功して子供が見たら変なトラウマ(性癖もかも)を残すこと間違いなしの見事なモンド映画となっているのだ。この成功は演出法と共に、娼妓達を憐れみや同情の対象ではなく、バレー部の監督よろしく自分と似たような戦いの場に居る仲間として扱った五社の目線の高さの勝利でもある。おそらく、五社は映画を作りながら彼女たちの因果を自分の商業監督としてのそれにピッタリと重ねることができたのだろうと思う。

その様々な強烈さが絡み合う曼荼羅のような当作品の瑕瑾を一つ上がるとすると、それは主演の名取裕子の役者としての線の細さだ。かたせ梨乃のカーリー神のような血と酒の匂いのするオッパイや西川峰子の地母神のごとく土の匂いも強烈なオッパイなんかに挟まれて名取裕子の繊細なオッパイの置所が無いんである。五社英雄は『十手舞』でも石原真理子を主役にして同じことやらかすわけだけど、この辺はどっちかいうと制作サイドの問題なんだろうな。まぁ、この映画で例えばかたせ梨乃が主演だったとしたら、それはそれで傑作になったとは思うが、ヌケが無くて見るのが辛い重々映画になったかも知れない。

他、この映画でのチェック箇所は佐藤勝の音楽、森田富士郎のキャメラなどいろいろあるのだが、注目すべきはなんといっても西岡善信の美術だろう。一万点以上の写真を資料にキッチュな和洋折衷といった感じの明治期の吉原を忠実に再現しており、そこだけを見ていっても面白い(当時のノーマル東映映画の三倍の美術費とのこと)。上に並べてみたのが当時の吉原大門と映画の中の吉原大門。ちょっとセットだけで壊してしまったのがもったいない出来だ。江戸期の街並みを再現している深川江戸資料館の吉原バージョンみたいのが欲しいところだな。なお、この映画は吉原の風俗に関してもキッチリ監修(近藤富枝)が入っているので、一種の観光映画として楽しむのも良いだろう。

この映画、どういうわけか女性ファンが妙に多かったりするわけだけど、それは岡崎京子の『ヘルタースケルター』の時にふれた戦後女性の娼婦へのシンパシーという部分もあるんだろうけど、やはり五社英雄のバレー部監督シフト、というか試合に監督が俺も一緒に戦うっつってブルマ履いて出てきちゃったよ、みたいな異様な熱狂の賜物だろう。そういう意味では広告屋が懲りもせず繰り出す消費礼賛型のドラマや映画よりも女性に寄り添っており、むしろ今こそ見られるべき映画だと思ったりするんですが、どんなもんでしょね?

・いまさら五社英雄シリーズ

『鬼龍院花子の生涯』

『肉体の門』

『陽暉楼』

『人斬り』

『極道の妻たち』